こんにちは!

【書く、描く、もがく。】管理人のmizeです。

日々の生活で、私たちは自然に情報を整理しながら生きています。仕事、私生活、そしてデザインの場面でも、「分類する」ことは欠かせません。

しかし、この「分類」の考え方をブログ作成にも活かせることをご存知ですか?

今回は、「簡単に読みやすいブログ記事」を作成するためのコツをお伝えします。

ブログを書くのが初めての方、これからブログを始めたいと思っている方には、きっと役立つ知識となります。

この記事を最後まで読んで、明日からさっそく実践してみてください!最後には、書きたくてうずうずしてしまうかもしれませんよ。^^

ブログにおける文章の分類とは?

文章分類とは、文章の内容を明確に整理し、適切なカテゴリーに分けることを指します。

特にブログを書くときには、「この情報はどのカテゴリーに属するのか」「どう整理すれば読者が理解しやすいのか」を考えることが重要です。

分類がしっかりしていると、読者が必要な情報を見つけやすくなり、ブログ全体の構造もスッキリします。

逆に、分類が曖昧だと、情報が散らかり、読みにくい記事になってしまいます。

文章分類はなぜ大事なのか?

1. 読者が理解しやすくなる

適切に分類された文章は、読者にとってストレスが少なく、スムーズに内容を把握することができます。

2. SEO対策にもつながる

検索エンジンは、記事の構造や分類を評価します。

しっかりとカテゴリーやタグを使うことで、検索結果で上位表示されやすくなります。

3. 執筆がスムーズになる

書く前に分類を考えておくことで、記事の構成が明確になり、迷いなく文章を書けるようになります。

構造の意識とコツとは?

ブログには文章の構造が必要不可欠です。

「構造?」と思われる方、ちょっと見ていってくださいね。

私が本業で毎日のように意識していることですが、構造や段階のない文章は人間にとってとても読みにくいです。人間にとって読みにくいということは、SEOを決めるクローラーにとっても読みにくいのです。

ブログや記事では、それはとても分かりやすいと思いますが、ホームページやLPのデザインでももちろんそれは意識していかなければいけません。

デザインの視覚的に見やすいということは、構造がしっかりしているということ。そのデザインをもとにコーディングをしていくわけですが、デザインの時点で見出しや本文のフォントサイズや意味合いが整っていないとコーディングはとてもやりにくい…。

こちらに関してはまた次回に詳しくお話します。

では、ここからが本題です。

構造や段階について考えていきましょう。

構造を理解した組み立て方

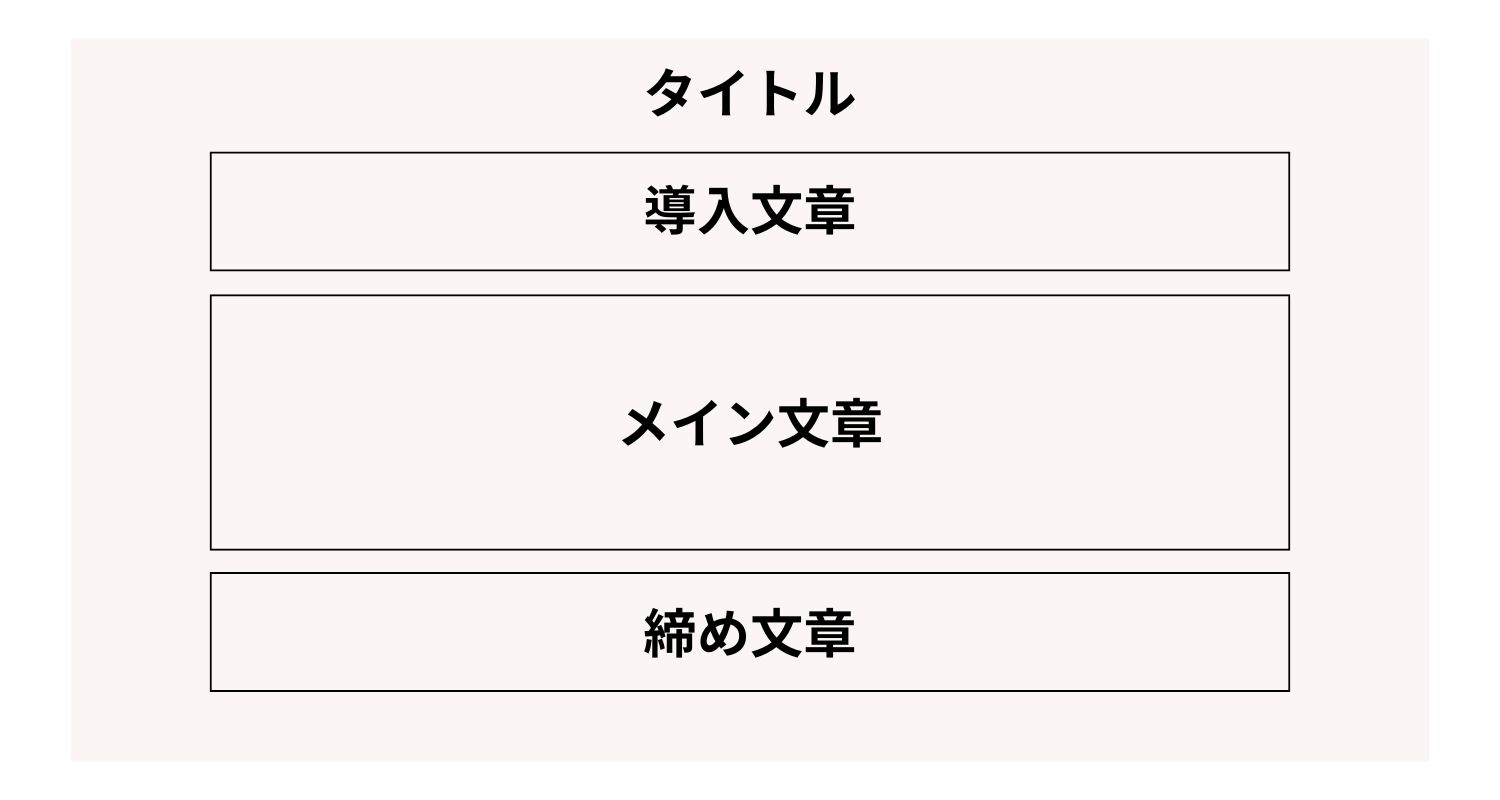

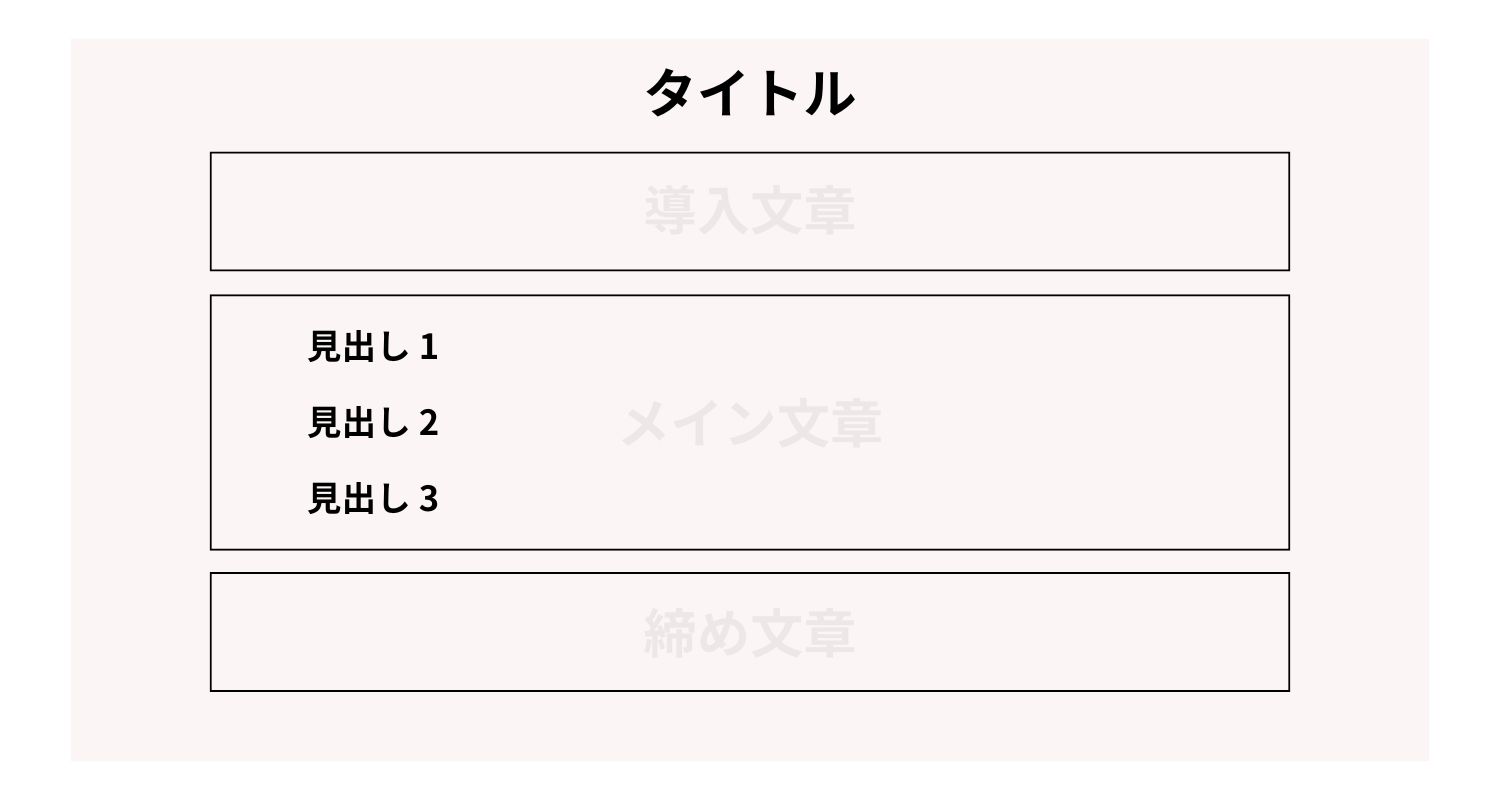

①全体像を把握する

まずはざっくりとした全体像を理解しましょう。

とてもシンプルです。

タイトル/導入文章/メイン文章/締め文章

これだけで大丈夫です。

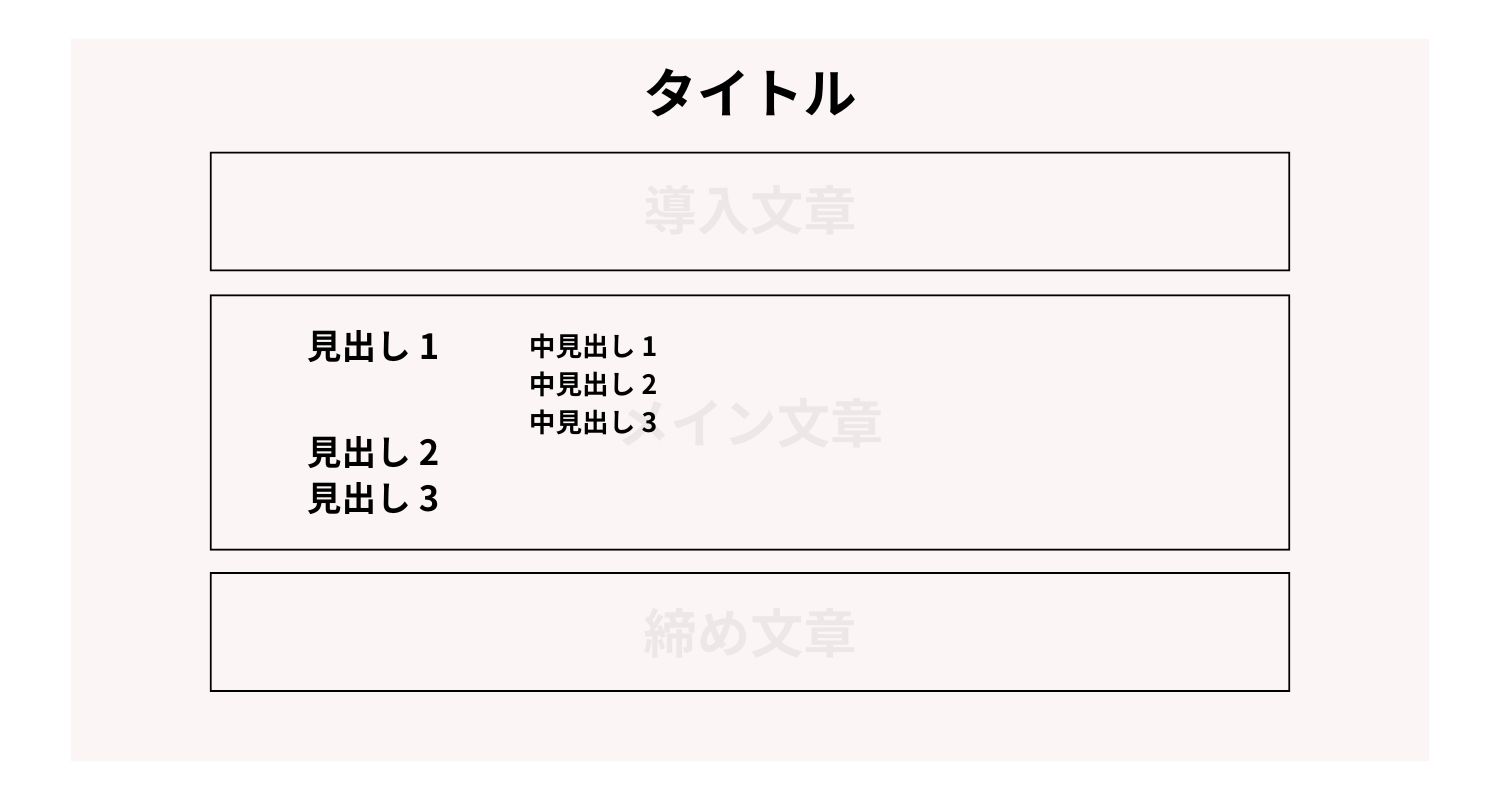

②見出しを追加する

次に一旦導入文章と締め文章をおいておいて、メインを考えます。

こんなブログを書きたいと思ったときに、言いたいことや伝えたいことはここにありますよね?

メイン文章をいくつかの見出しで区切っていきます。

例として、今回は見出しを3つにしています。

タイトルはh1タグ、その下の情報である見出しはh2タグとなります。情報が下になるのでおのずとフォントサイズも少し小さくなりますね。

③中見出しをつける

見出しをつけたら、次は中見出しです。必要に応じて追加していきます。

見出し1に中見出しを3つ付けてみました。仮置きなのでいくつでも良いですが3~5程がスッキリおさまるかと思います。

こちらも見出しはh2タグ、中見出しはh3タグとなります。中見出しの方が情報が下になりますので、フォントサイズは更に少し小さくなります。

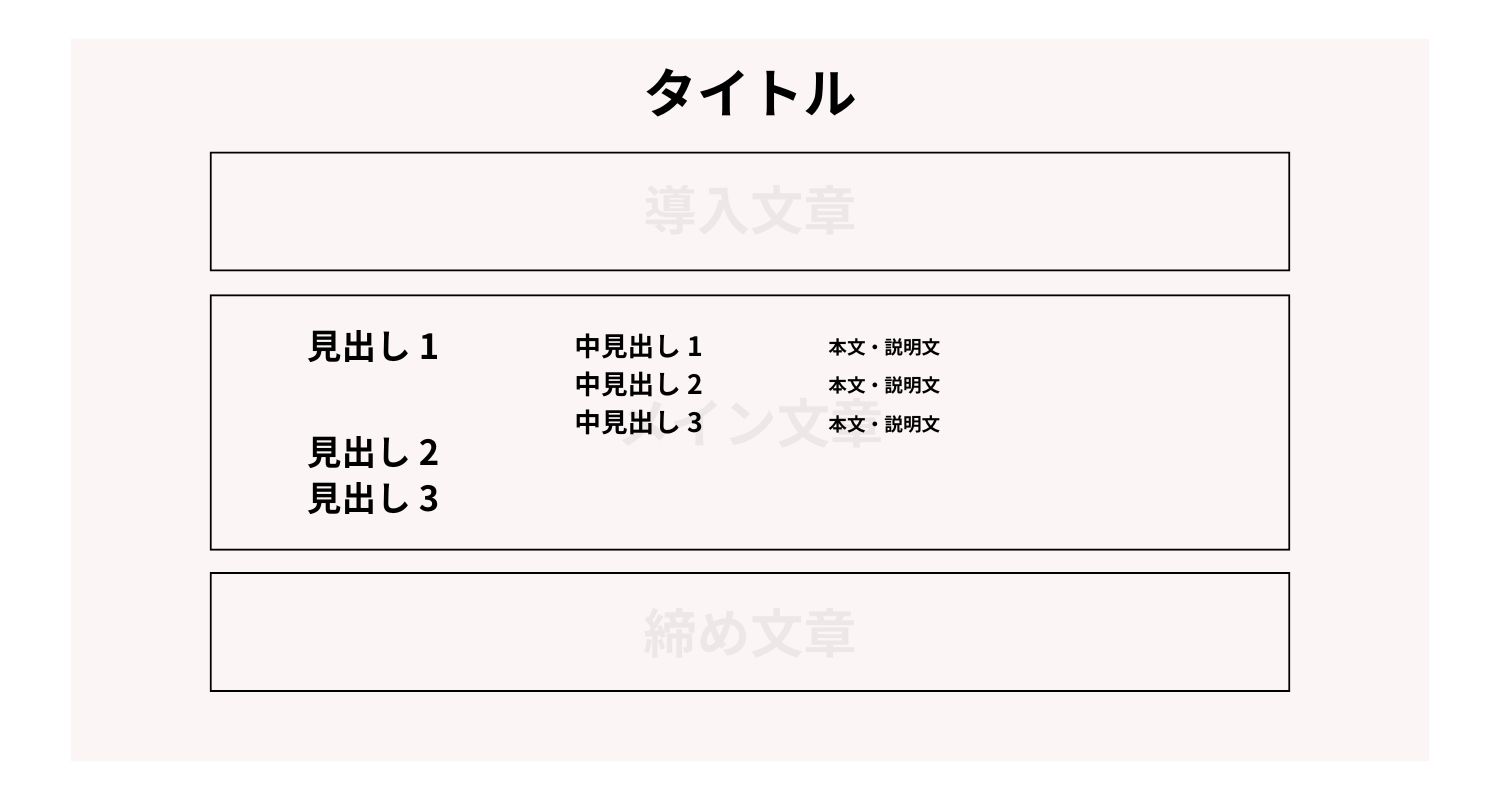

④本文・説明文をつける

中見出しをつけたら、それぞれに本文を入れます。

その見出しにあうように、他の情報はいれず中見出しにあう文章を入れるイメージです。

本文は一番下の情報なので見出し・中見出しよりもまた少し小さいフォントサイズとなります。

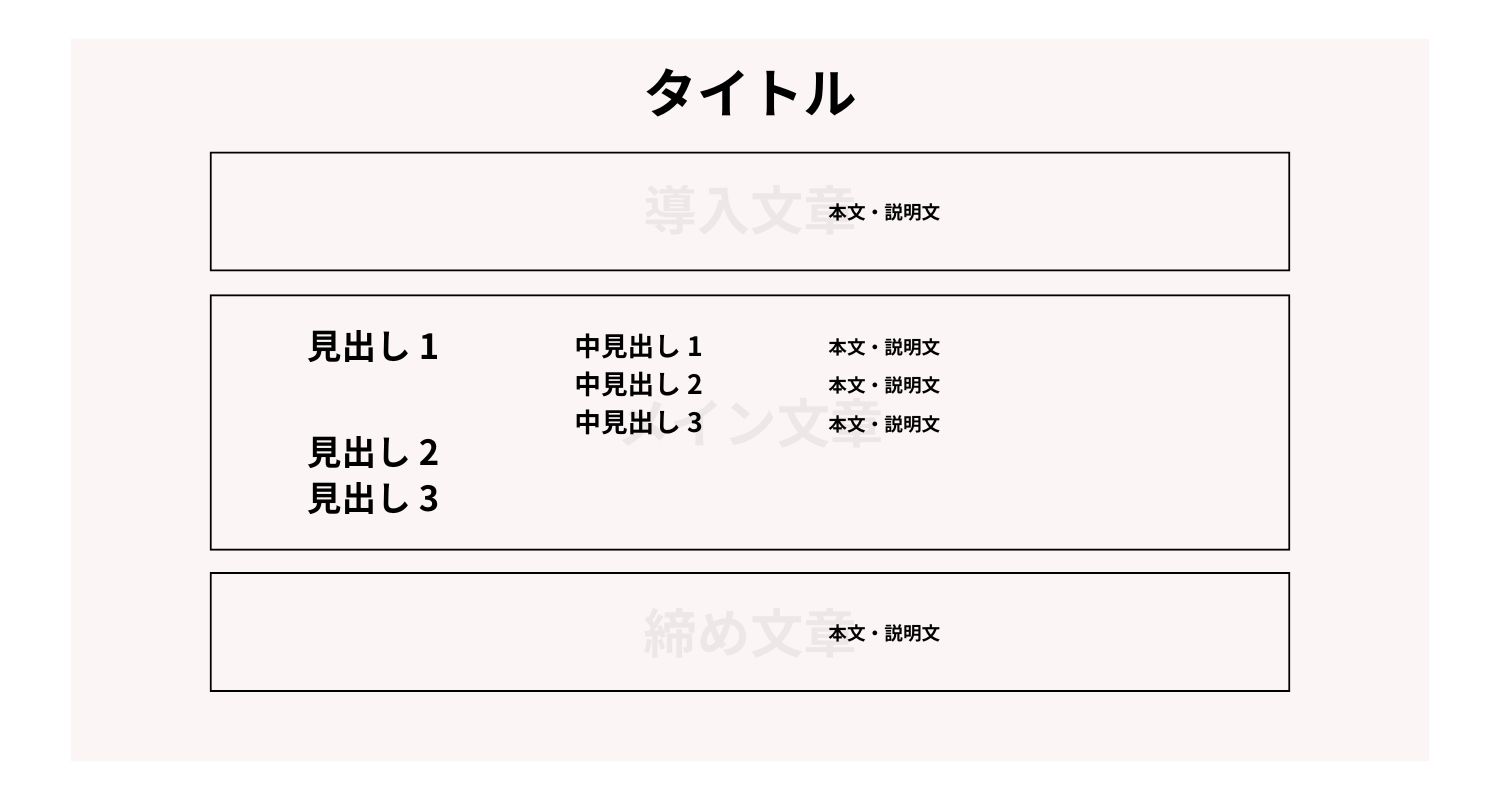

⑤導入と締めの文章を考える

メイン文章ができたら、導入文章と締め文章を考えます。

はじめにざっくり入れておいて、この段階でしっかり作り込むほうが良いかと思います。

⑥本文・説明文をつける

中見出しをつけたら、それぞれに本文を入れます。

その見出しにあうように、他の情報はいれず中見出しにあう文章を入れるイメージです。

上記のように構造を理解するとどんどんとはめ込んでいくだけなので、とても簡単ですよね。

私は紙にざっくりと見出しを考えてからパソコンで作業するようにしています。

本文や説明文に関してはChatGPTを駆使して効率的に仕上げるのが良いかもしれません。それでもAI感が出てしまうとマイナスなイメージなので、極力自分の言葉で”修正”しながら進めていくと楽にしあげることができます!

見出しを整えるやり方

次にぜひ覚えていただきたいことは、「用言止め・体言止め」と「MECE」についてです。

は?なんじゃそりゃ?と思われた方、お時間あればあと少しだけお付き合いくださいm(__)m

知っているのと知らないのとでは大きく違いますので、知識を一つ増やして今夜は眠りについてくださいね(笑)

①用言止め・体言止め

文章のリズムを整えるために、用言止めと体言止めを使い分けることでブログ文章の印象がぐっと上がります。

- 用言止め:動詞・形容詞・形容動詞で終わる文。流れがあり、余韻を持たせる。

例「文章構成を意識するだけで、簡単に書ける。」 - 体言止め:名詞・代名詞で終わる文。強調や印象を残す効果がある。

例「簡単に記事を書ける構成のコツ。」

用途に応じて使い分けることで、文章にメリハリをつけられます。

注意していただきたいのが、見出しを書く際にこの形式がバラバラだと、読者にとって読みづらく、内容が伝わりにくくなる可能性があります。

特に、意識している人にとっては、違和感を覚えるかもしれません。

②MECE(モレなくダブりなく)

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)とは、「モレなく、ダブりなく」分類する考え方です。情報を整理し、論理的に伝えるために欠かせない思考法の一つです。

例えば、「子どもの歯肉炎」についての記事を整理する場合、

NG例(ダブり・モレあり)

- 歯磨きの方法

- 歯肉炎の原因

- 正しいブラッシング

- 症状

- 予防方法

- 歯茎の腫れ

この分類では、「歯磨きの方法」と「正しいブラッシング」が似た内容になっており、ダブりが発生しています。また、「治療法」についての情報が抜けており、モレもあります。

OK例(MECEに分類)

- 歯肉炎の原因(磨き残し・食生活・体質)

- 歯肉炎の症状と見分け方(腫れ・出血・口臭)

- 歯肉炎の予防方法(正しいブラッシング・デンタルフロス・食事の工夫)

- 歯肉炎の治療法と対処法(歯科受診・家庭でのケア・重症化を防ぐポイント)

このように、モレやダブりのない分類を意識すると、より分かりやすく、体系的に情報を整理できます。

まとめ

いかがでしょうか。

今回のポイントは、「ブログ記事は、構造を理解し、見出しを考え、パズルのように組み立てるだけで簡単に作れる」 ということです。

また、文章を適切に分類することで、ブログの構成が整理され、読者にとってより価値のある情報を届けやすくなります。

- 分類を明確にすることで、読者が迷わず内容を理解できる

- SEO対策としても有効で、検索エンジンに評価されやすい

- MECEを意識して、モレやダブりのない整理を心がける

日々の生活や仕事にも応用できるので、ぜひ活用してみてくださいね!